令和6年4月から「感染対策の研修」を行うことが義務化されました

研修を行う意義

法令遵守と責務

すべての介護事業所が「感染症発生・まん延防止対策」の体制整備・研修・訓練を行うことが義務づけられている。

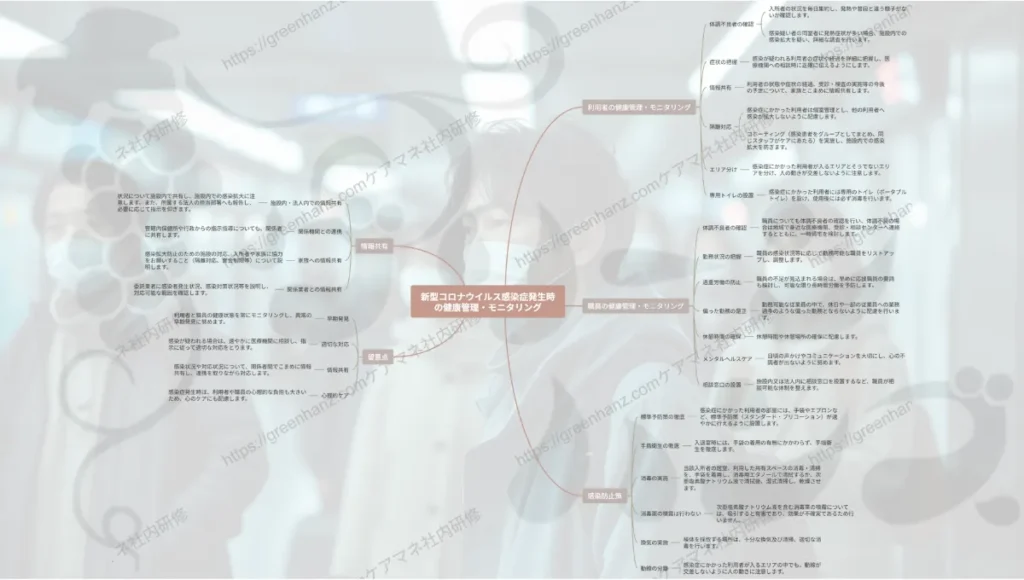

利用者の生命を守る

高齢者は感染症にかかると重症化・死亡リスクが高く、集団感染の危険もある。

職員の安全確保

感染防止の正しい知識は職員自身や家族を守ることにもつながる。

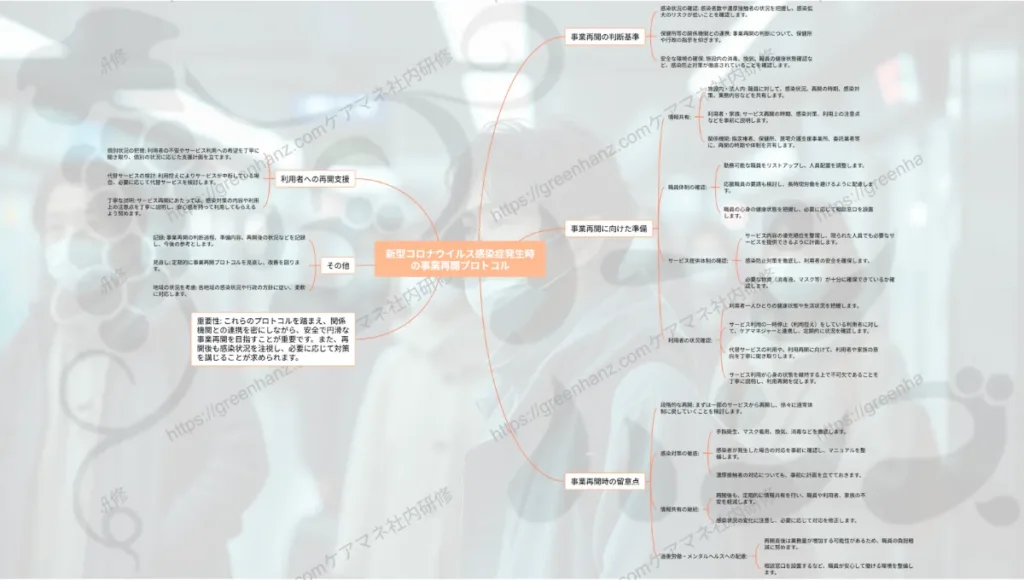

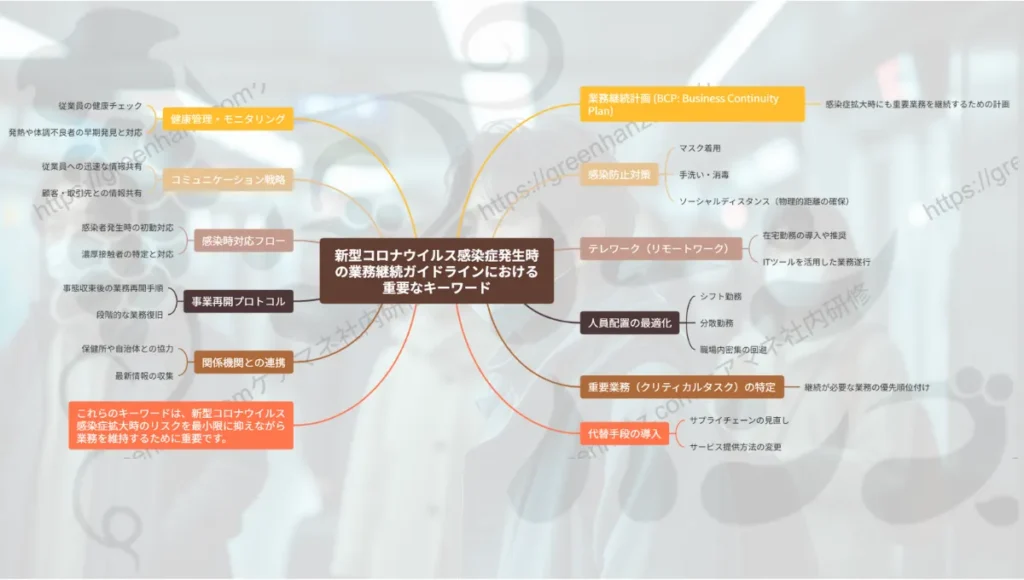

事業継続の確保

感染症が発生してもサービスを中断せず継続できる体制をつくるため。

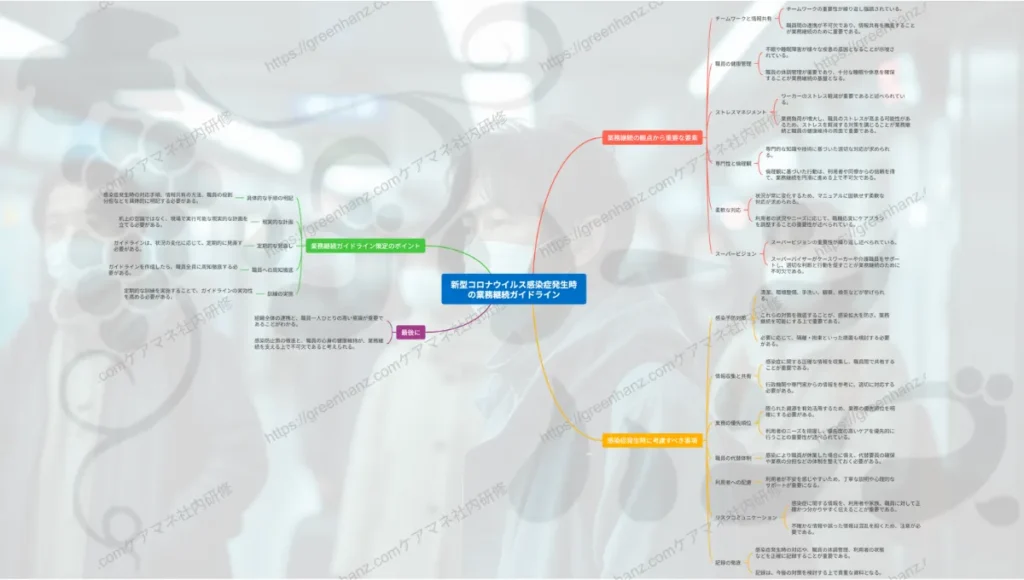

研修のポイントとなる点

感染症の基本理解

- インフルエンザ、新型コロナ、ノロウイルス、疥癬など介護現場で想定される感染症。

- 感染経路(飛沫・接触・空気・経口)の違いと対策。

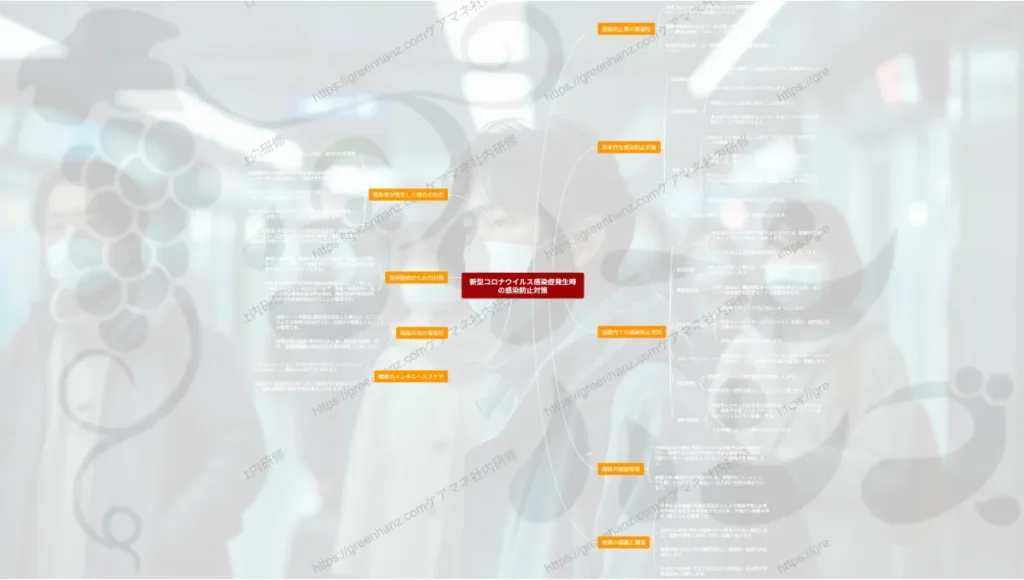

標準予防策(スタンダードプリコーション)

- すべての利用者を「感染源の可能性あり」と考えて対応する。

- 手洗い・アルコール消毒・マスク・手袋の基本。

職員の行動ルール

- 出勤前の体調チェック、発熱時の対応。

- ユニフォーム・私物の管理。

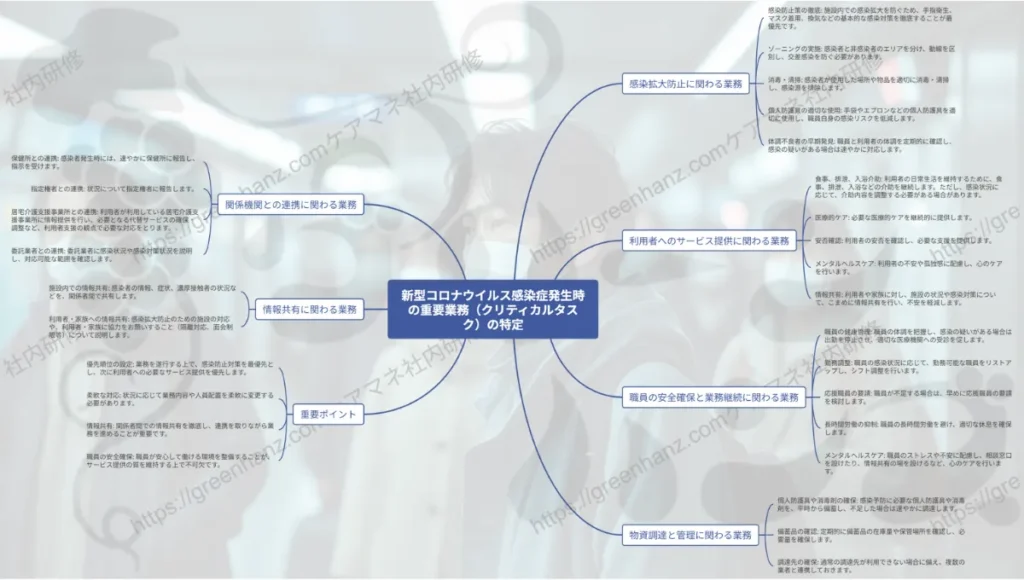

施設内対応

- 換気、消毒、清掃の標準化。

- 共有スペースやトイレでの感染拡大防止。

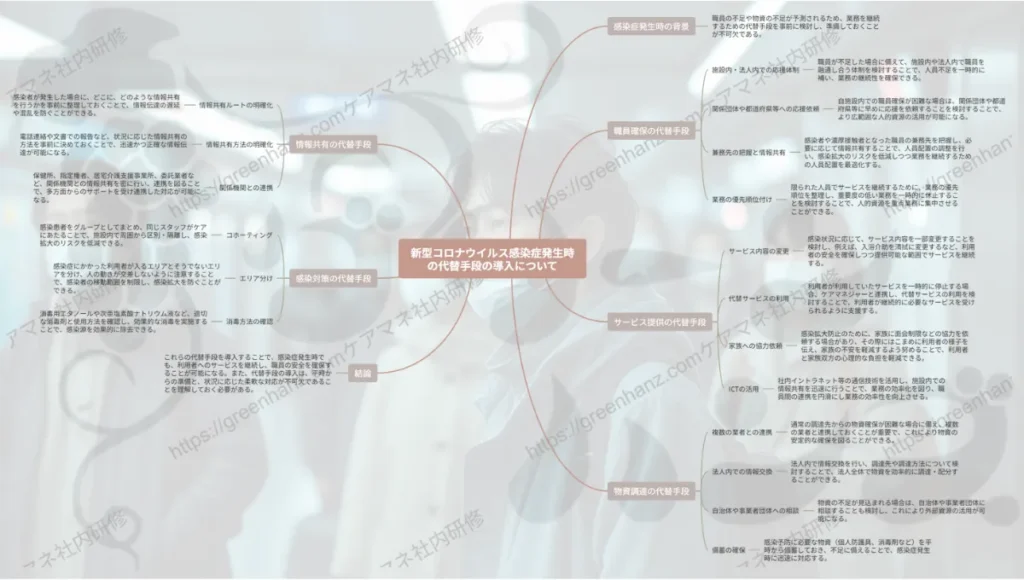

発生時の対応フロー

- 利用者や職員に感染が出た場合の報告・連絡体制。

- 保健所や医師との連携手順。

家族・地域への周知

- 面会制限・オンライン面会の活用。

- 家族への協力依頼の方法。

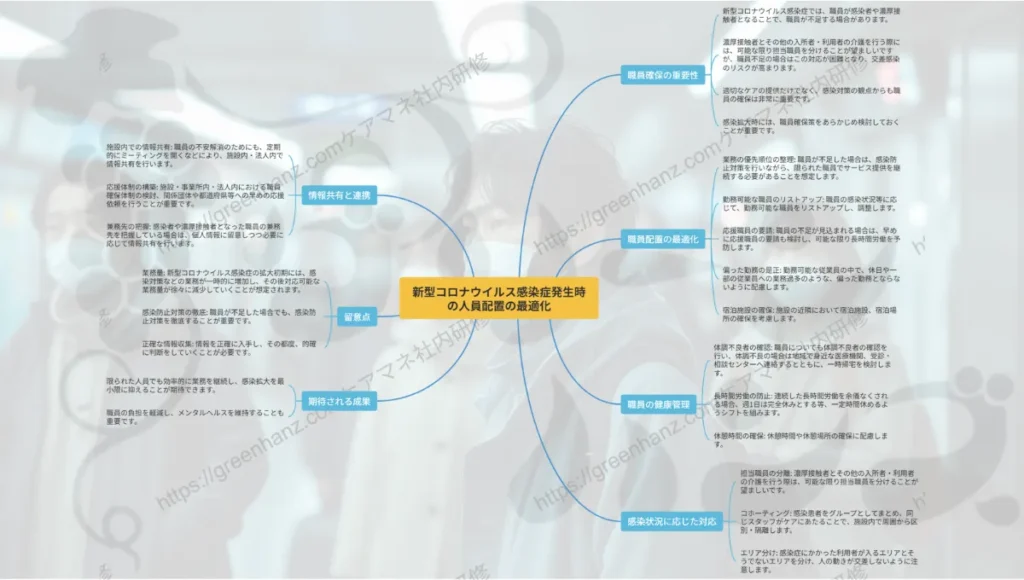

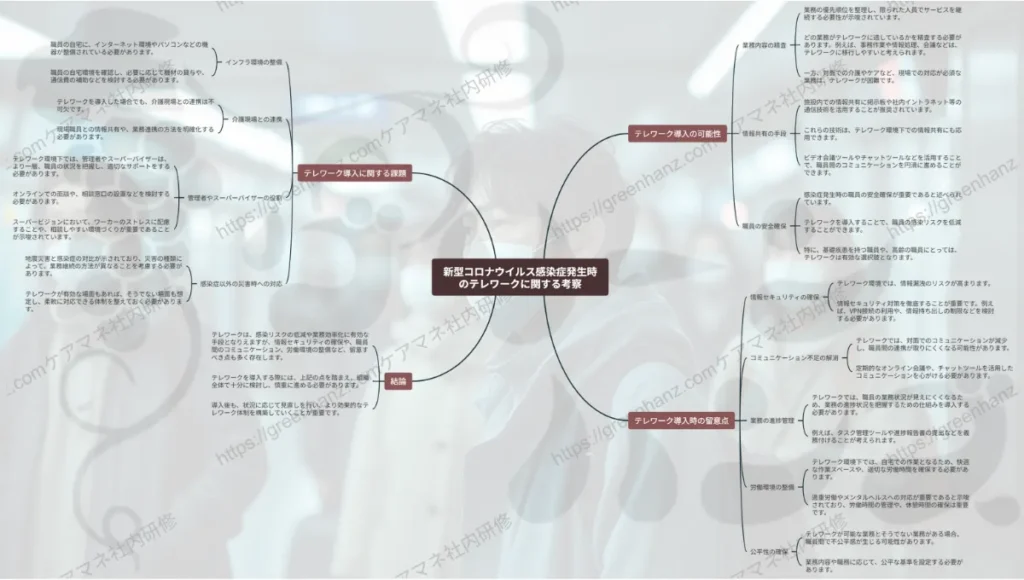

BCPとの連動

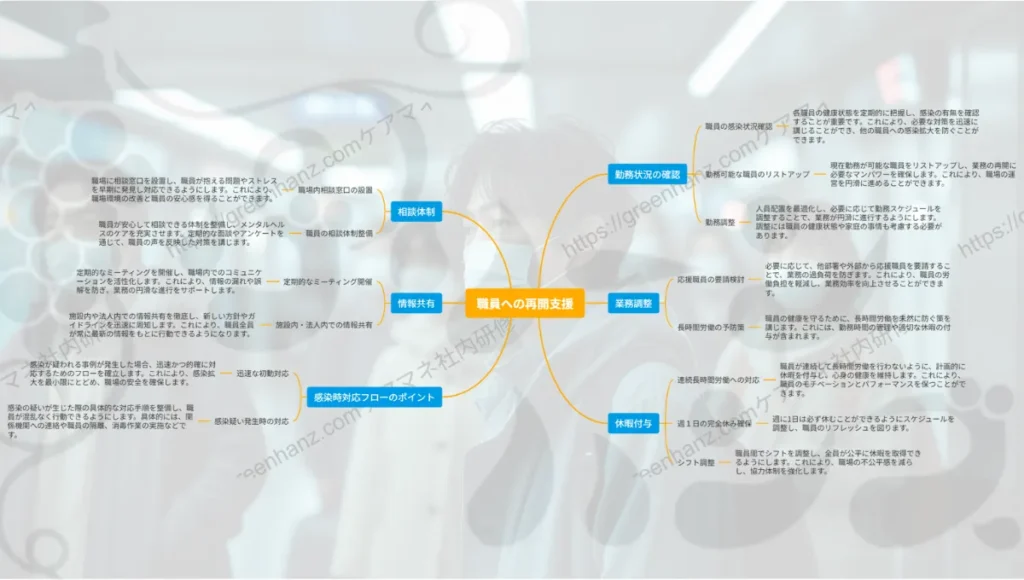

- 感染拡大時の職員配置(誰が出勤し誰が自宅待機か)。

- サービス縮小や優先度調整のルール。