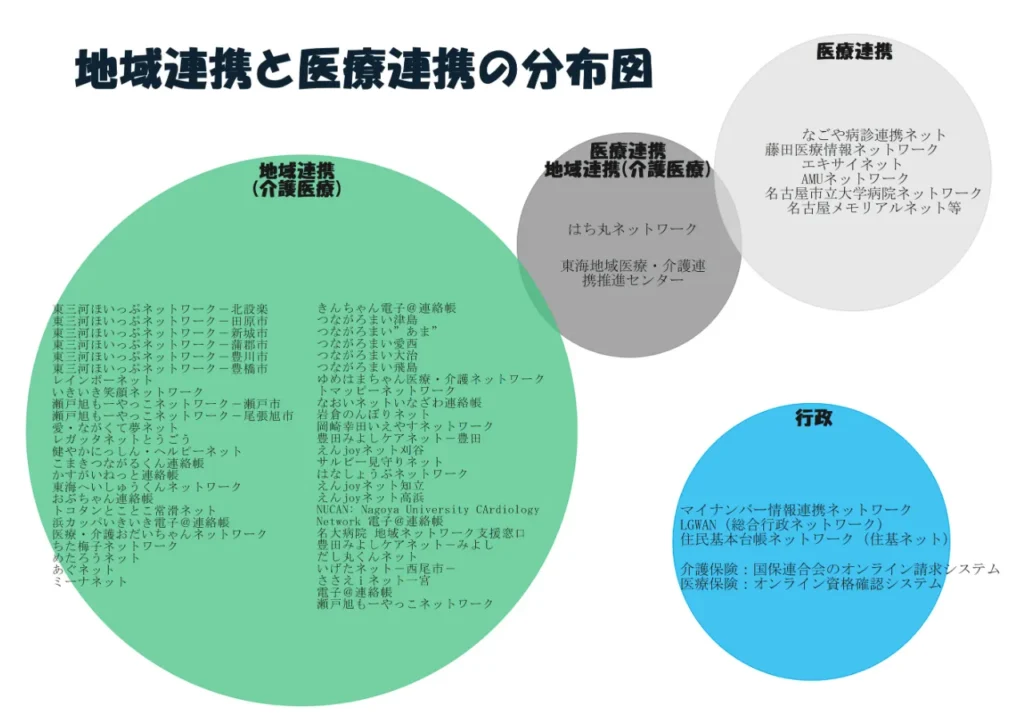

名古屋市や周辺には多様な医療連携ネットワークが存在していますが、多くの地域連携ネットワーク(医療・介護の情報共有システムなど)は、セキュリティを確保するために事前登録や設定手続きが複雑化しているのが現状です。

これにより、利用開始までの事前設定までの煩雑な手間や時間がかかり、結果として現場にとって大きな利用のハードルとなってしまっています。

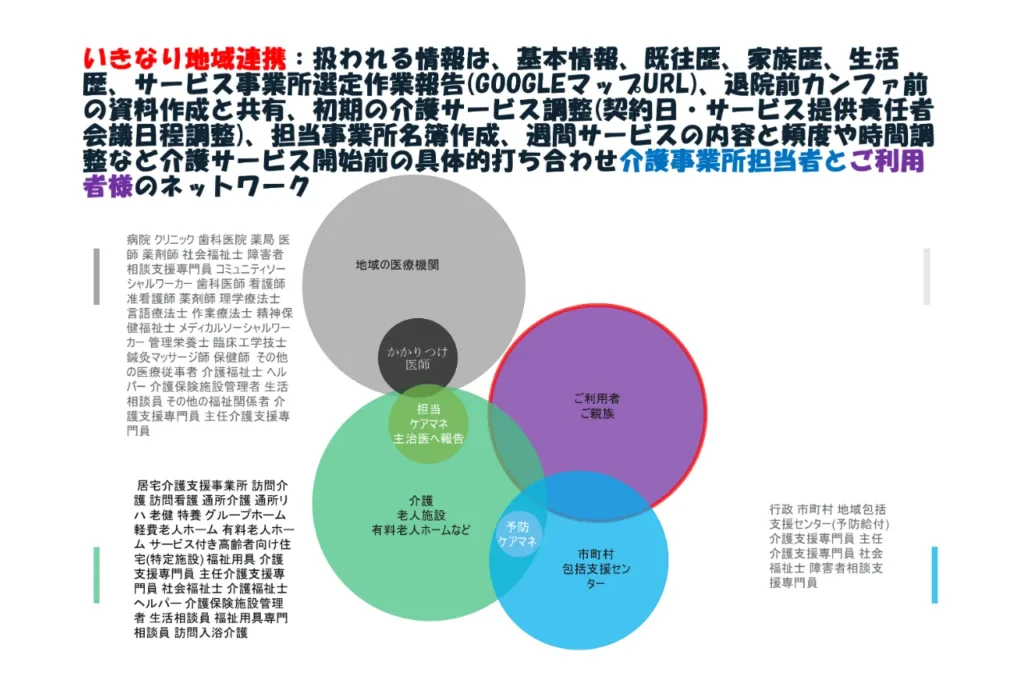

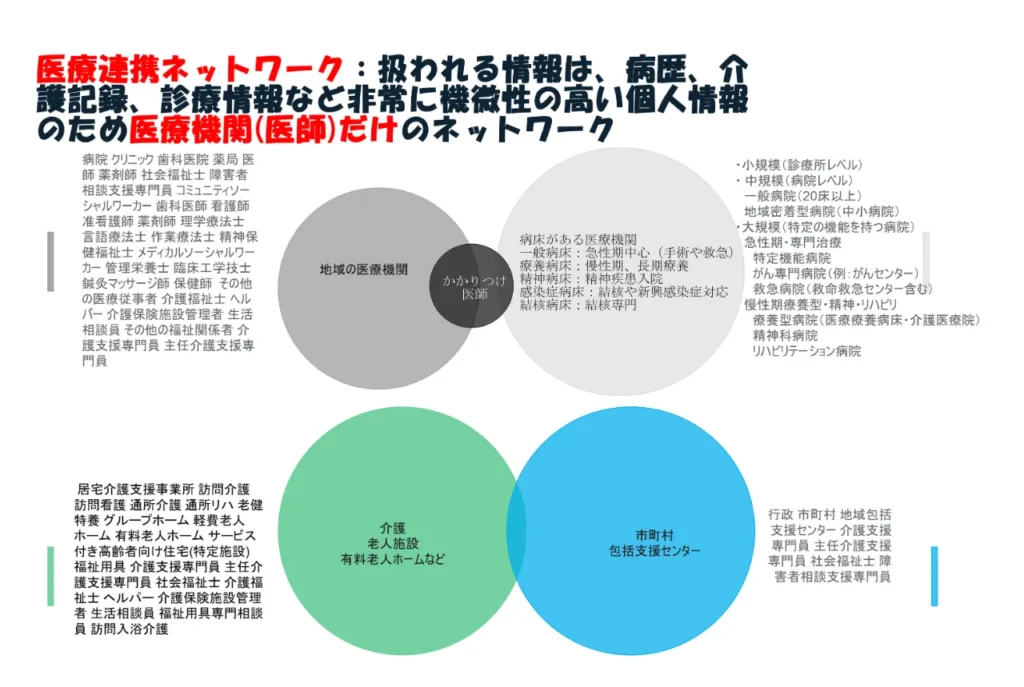

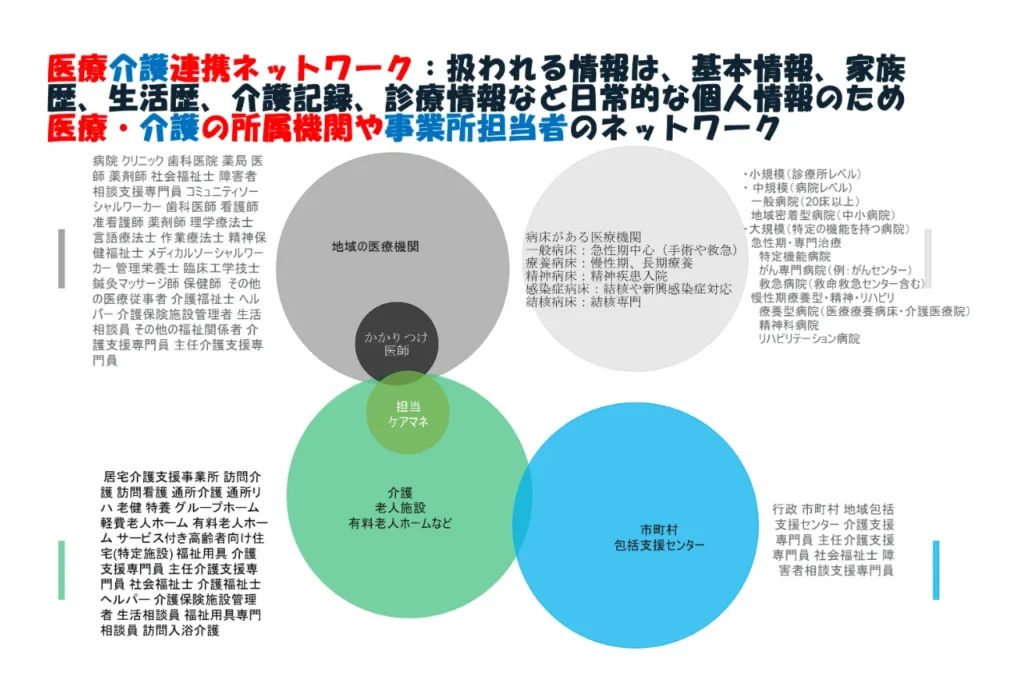

病院を支えるのが“医療ネット” くらしを支えるのが“医療×介護ネット”

地域には大きく2つの情報ネットワークがあります。

ひとつは「医療職だけのネットワーク」。

病院や診療所の先生・看護師同士が、検査結果や治療方針をやり取りする仕組みです。

もうひとつは「医療と介護をつなぐネットワーク」。

お医者さんや看護師と、ケアマネジャーや介護事業所が情報を共有し、

在宅生活を支えるための連携に使われます。

つまり、病院での治療から在宅での介護まで、切れ目なく支えるために、

2種類のネットワークが役割を分担して動いているのです。

それらの情報ネットワークにご本人やご家族が直接ログインできない理由

個人情報保護・セキュリティの観点

- 地域連携サービスは、医療・介護の専門職(医師・看護師・ケアマネ・介護職など)が診療情報・介護記録・生活状況を共有する仕組みです。

- そこには 診療情報(検査値・画像)や他者のコメント など、一般のご家族には未調整では公開できない専門的かつセンシティブな情報が含まれます。

- 誤解や不安を避けるために、まずは専門職だけがアクセスし、説明責任を持った人を介してご本人・家族に伝えるという形がとられています

法制度の位置づけ

- 医療・介護連携のICTは、「医療・介護関係者間の業務用システム」として設計されています。

- そのため対象は「医療従事者等の職務権限を持つ人」に限定されており、利用規約やガイドラインでも「患者本人・家族による直接ログイン」は想定されていません。

- 一方、患者・家族が確認するための仕組みは マイナポータル(行政システム)や医療機関の患者向けポータル で別途整備されています。

情報の理解と運用上の理由

- 医療記録や介護記録は、専門的な用語や評価尺度(例:Barthel Index、MMSE、ADL評価など)が多く、直接見ても理解が難しいことがあります。

- 家族がログインできると、誤解によるトラブル(「なぜこう書かれたのか?」など)が増えるリスクもあります。

- そのため「まずは専門職が受け取り、説明した上で必要な部分を共有」する構造になっています。

今後の方向性

国(厚労省)は「本人・家族も関われる仕組み」へ徐々に移行しようとしています。

- 例:マイナポータルで医療・薬剤情報を確認できる仕組み

- 一部の地域連携ネットワークでは「家族向け閲覧ポータル」を実証中

現状ではセキュリティ・情報整理・説明責任の観点から、本人・家族が直接ログインできないのが標準です。

LINEグループで情報共有はすぐに構築できる!?

しかしそれができない事情があります・・・何故かわかりますか?

これは 「個人が法人に属して仕事をしているけれど、SNSやコミュニケーションアプリの認証は“個人アカウント”しか使えない」 という構造があるから・・・ですね。

ソーシャルワーカーさんや介護・医療の現場に勤める方が「自分の携帯番号や個人LINEを使いたくない」と思う背景を、わかりやすく構造の仕組みを整理してみます。

認証の仕組み

LINEなどの一般的なSNSは 「携帯電話番号」や「個人メールアドレス」 を使って認証します。

企業や病院の「法人番号」「法人契約のメール」では認証できません。

個人がしぶる理由

プライベートと仕事が混ざる不安

仕事で患者・家族とやり取りしているのに、自分の個人LINEが露出する。

情報流出や責任の所在

「個人の携帯」でやり取りした情報が漏れたら、個人責任になりかねない。

所属が変わった時に使えなくなる

病院を異動・退職したら、今までの業務連絡が全部“個人アカウント”に残ってしまう。

医療機関や事業所側のジレンマ

病院や法人としては「ICTで迅速に連携してほしい」と思っている。

でも実際には 法人用のLINE認証は存在せず、職員は「個人のLINE」を使うしかない。

職員にとっては「仕事とプライベートを切り分けられない」というストレスが発生します。

つまり、法人に属して働いていても、アカウントは個人単位でしか作れない 仕組みがあるからです。

ネットワークにログインする事前設定が意外な障壁

個人情報保護

医療・介護分野は氏名や病歴などセンシティブな情報を扱うため、強固なアクセス制限が必須

不正アクセス防止

VPN(Virtual Private Network)や二要素認証を導入して、安全な通信経路を確保

操作ログの記録

誰がいつどの情報を見たかを記録するため、利用者登録が必要

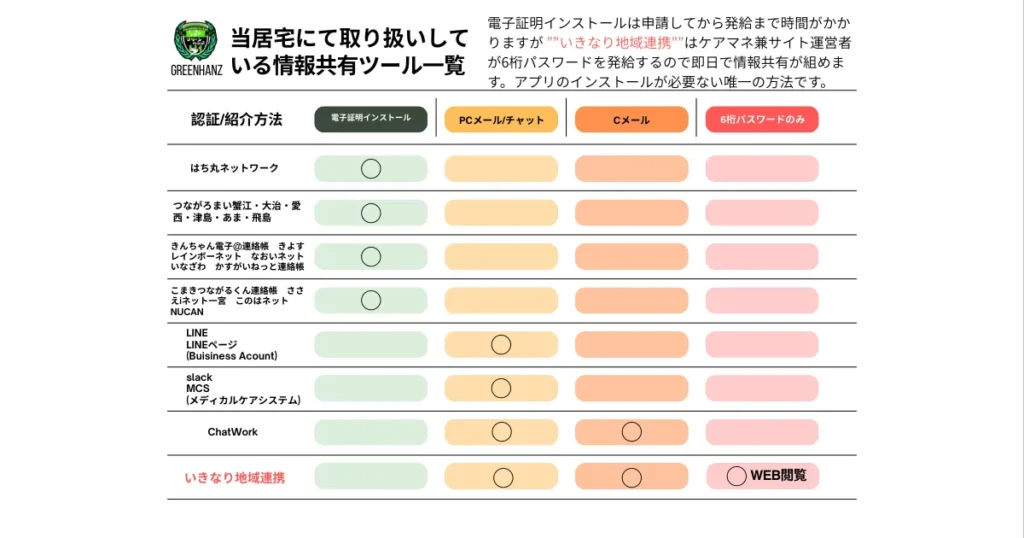

地域には多種多様なサービス事業者がいますが パソコンスキルがないため参加事業所として登録していてもアカウントを作れない・ネットワークの初期設定が構築できていない・一度もアクセスしたことがないという事業所が多いと感じます。実際に生の声として「そんなに多いとは思わなかった」というのが現場での実感です。 そのことから「面倒なアカウントを作らずにもっと簡単にログインできて現場の速度にあったリアルタイムな情報連携がしたい」と思い立ち ””いきなり地域連携”” を作成いたしました。

実際に必要になる事前設定の例

利用者登録

名前・所属・役職などを提出し、承認を受ける

専用IDとパスワードの発行

強固なパスワード規定(英数字・記号混在など)

VPN接続設定

専用ソフトのインストール、証明書の設定

端末登録

登録済みのPCやスマホ以外からはアクセスできない

セキュリティ講習の受講

利用前に情報セキュリティや操作方法の研修が義務づけられる場合もある

まとめ:もっと簡単にログインできて現場の速度にあったリアルタイムな情報連携がしたい

ネットワークやコミュニティを立ち上げるとき、「最初に作る人」には管理者(Administrator)としての特別な立場が与えられます。グループの創設者・発起人だからこそ持てる権限があり、その役割は単なる名誉ではなく、情報を整理し発信し、メンバー同士を結びつける大切な使命です。

私は「いきなり地域連携」という場を立ち上げましたが、実はグループLINE第一主義者です。理由はシンプルに「一番早いから」です(笑)。

しかし、ネットワークやコミュニティを立ち上げるときに立場上「自分が最初に作りたい」とは言い出せない方も多くいらっしゃいます。病院や介護事業所に所属していると、組織の枠組みや認証の問題で新たなネットワーク作りに踏み出せないことがあるのです。

その点、ケアマネージャーという立場であれば状況は異なります。法人代表であり、居宅介護支援事業所の管理者、さらに主任ケアマネージャーという立場だからこそ、公平かつ中立に、地域にひらかれた情報連携を実現できるのです。これは立場に支えられた責任であり、同時に誰かが担わなければ前に進まない役割でもあります。・・・と考えます⤵︎