介護保険の財源構造と理念

介護保険制度の給付費(サービスにかかる費用)は 「公費(税金)」と「保険料」 の2つで賄われます。

全体を 100% としたときの基本構造は次の通りです。

1. 公費(50%)

- 国 … 25%

- 都道府県 … 12.5%

- 市町村 … 12.5%

2. 保険料(50%)

- 第1号被保険者(65歳以上) の保険料 … 約23%

- 第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者) の保険料 … 約27%

財源から導かれる理念とは

「社会全体で支える仕組み」になっている

公費(税金)が 半分 を占めており、国・県・市町村が分担して負担している。

高齢者本人やその家族だけでなく、全国民が税や保険料を通じて介護を支えていることが明確。

「国の責任が最も大きい」

国が 25% と最大の割合を負担。

制度全体の維持において、国が主導的役割を果たしていることを示している。

「地域の実情に応じた自治体負担」

都道府県と市町村がそれぞれ 12.5% を負担。

地域ごとの介護ニーズ(高齢化率やサービス基盤)に応じて、自治体が財政的にも責任を分担している。

これにより「地域包括ケア」の理念と結びつく。

「世代間での支え合い」

保険料の半分は 現役世代(40~64歳の第2号被保険者) が負担している。

高齢者のサービスを現役世代が支える仕組みであり、世代間の社会的連帯が制度の基盤。

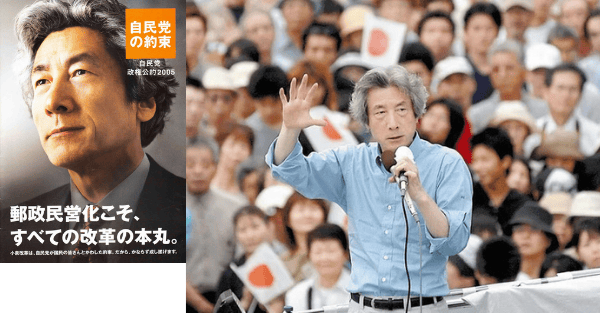

介護保険は 国と地方自治体、そして現役世代と高齢世代がそれぞれ負担を分かち合う仕組み であり、社会全体で高齢者介護を支える制度構造となっています。テレビの中で見ていただけだった国会での小泉改革の民営化が20年近く経って「民主主義的な介護」という形となってわたしたちが感じられるほどの身近で「国家が考えるこの国のカタチ」が社会構造化しています。

国の考える理念とは

「聖域なき構造改革」

小泉政権(2001〜2006年)が掲げたキャッチフレーズで、民営化や規制緩和を強力に進める姿勢を示しました。

特に「郵政民営化」を柱とし、「官から民へ」 「中央から地方へ」という方針を繰り返し訴えました。

介護保険制度が2000年に導入される前と後で、「誰がサービスを決め、誰が担うか」が大きく変わりました。その意義を整理します。

制度導入前(老人福祉法時代 行政主導・供給者主導の体制)

高齢者福祉は 措置制度 に基づいて、市町村が窓口となり、サービス内容を決定していました。

利用者の意思よりも、行政が「あなたはこの施設、このサービス」と決める仕組み。

サービスの担い手は公的機関や社会福祉法人が中心で、民間企業はほとんど参入していませんでした。

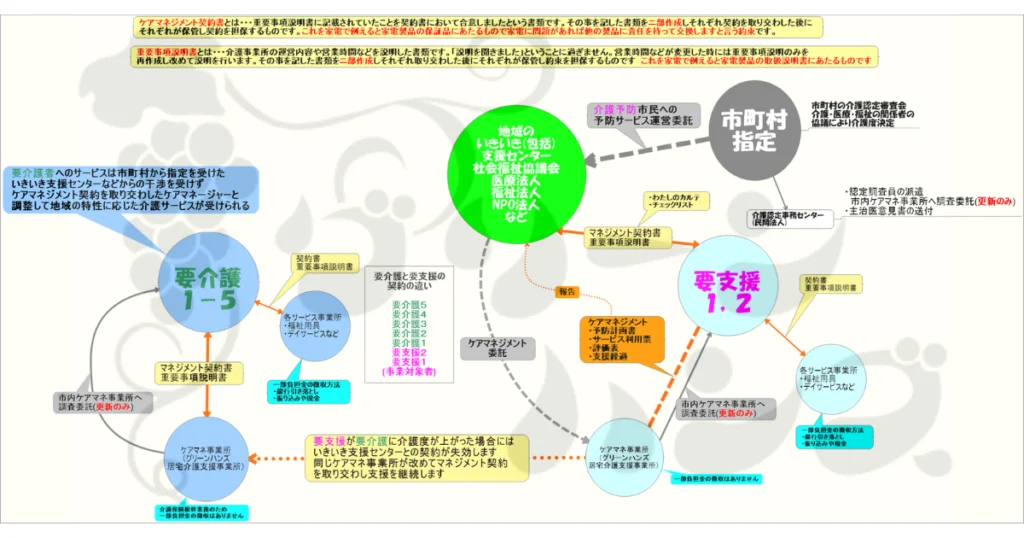

制度導入後(介護保険制度 サービスの直接決定ではなく、制度運営と財源管理が役割に)

介護が「措置」から「契約」に変わりました。

- 利用者(被保険者)が サービスを選ぶ主体 になり、事業者と契約する形に。

サービスの提供者は 民間事業者も広く参入可能 となり、多様な担い手が地域に増えた。

市町村は「権限者」から「保険者」へ。

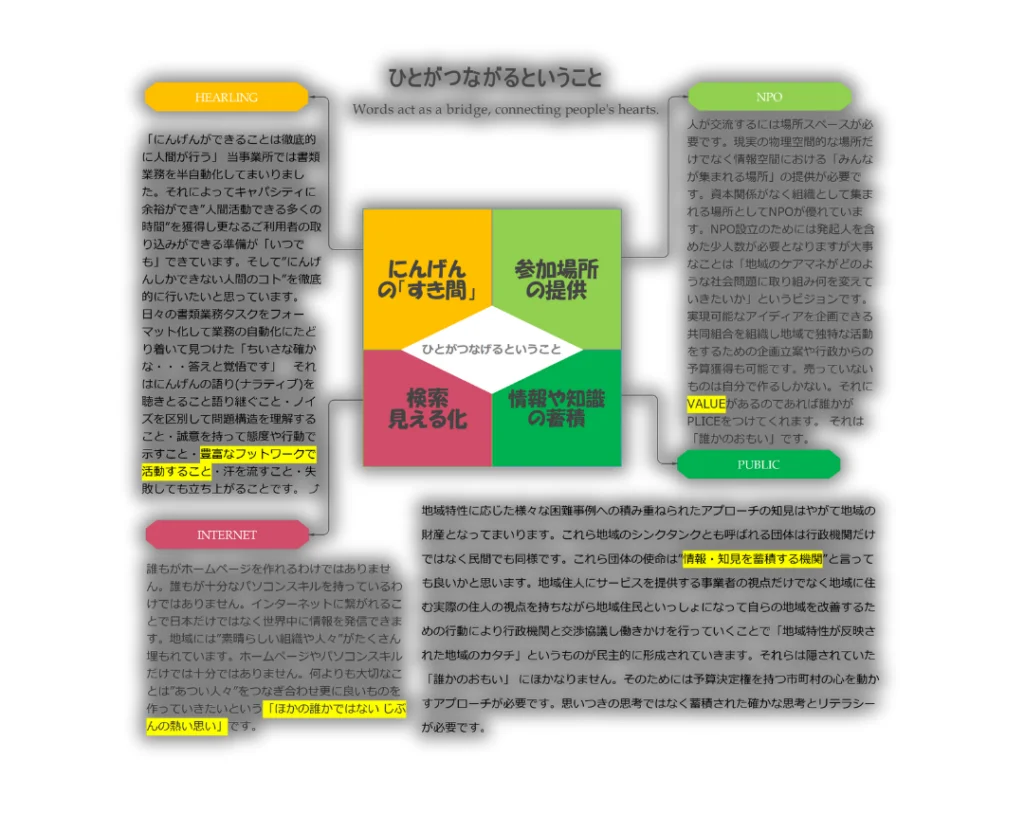

「行政が一方的に決める仕組みから、利用者が主体的に選び、多様な民間事業者が地域で支える仕組みへ転換したこと」これにより、利用者の尊厳や自己決定が尊重され、持続可能な社会的支え合いの仕組みが実現しました。民主主義は複雑な手続きや構造をしています。なぜなら社会的な公平性・安定性・多様性を実現するためには合意を作るためのプロセスが必要だったからです。包括・いきいき支援センターとの契約形態から”民主主義的な介護の構造”や”契約主義の思想”がわかってきます。

地域包括ケアの理念とは

一言でいうと、

「高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく最期まで暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいを一体的に提供する」という考え方です。

5つの構成要素

- 医療:病気や急変時の対応を地域で

- 介護:在宅生活を支える介護サービス

- 予防:介護予防・健康づくり

- 生活支援:買い物・見守り・家事など日常生活支援

- 住まい:住み慣れた地域で暮らし続けるための住宅環境

理念のポイント

- 自立支援

単に「介護する」のではなく、高齢者本人の能力を活かしながら「できることを支える」考え方。 - 多職種・地域住民との連携

医師・看護師・ケアマネ・介護職・ボランティアなどが役割分担し協働。 - 住民主体

行政や専門職だけでなく、地域住民の支え合いも重要な要素。 - 最期まで暮らせる地域づくり

医療から生活支援まで切れ目なく提供することで、施設や病院ではなく、できる限り地域で暮らせるようにする。

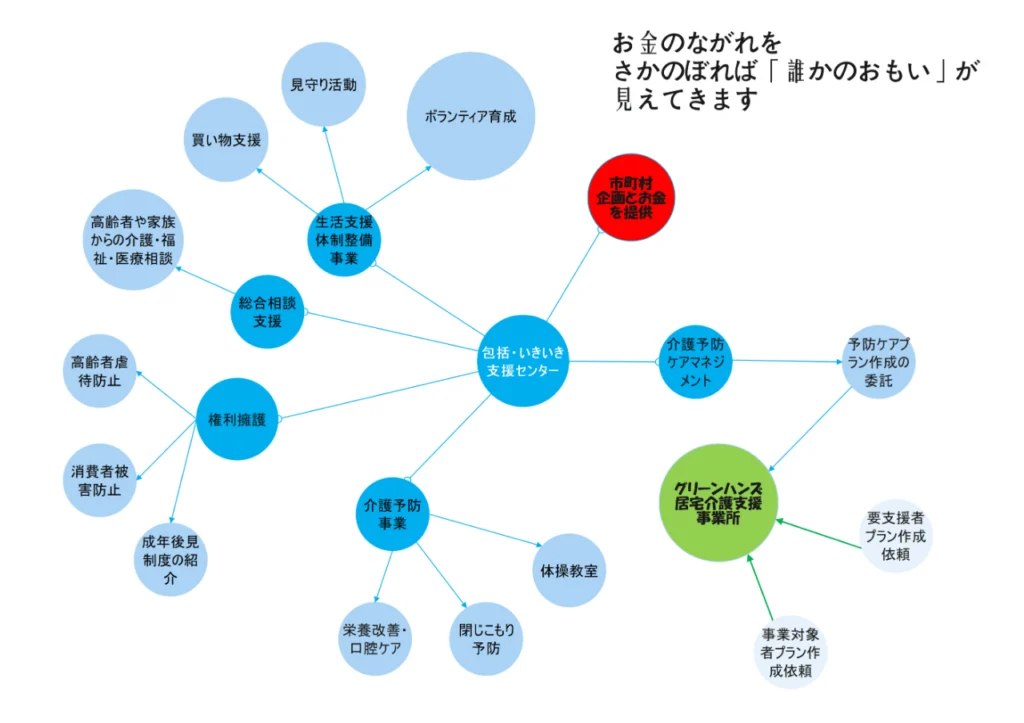

「ご高齢者が尊厳を持ち、自分らしく、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会を、地域全体で支えていく仕組み」 これは「サービスを受ける人」だけではなく「サービスを提供する人」「ネットワークを構築する人」を地域に作り出しそれらを結びつけていくという社会構造です。お金の流れを遡ることで誰かの思いが見えてきます。

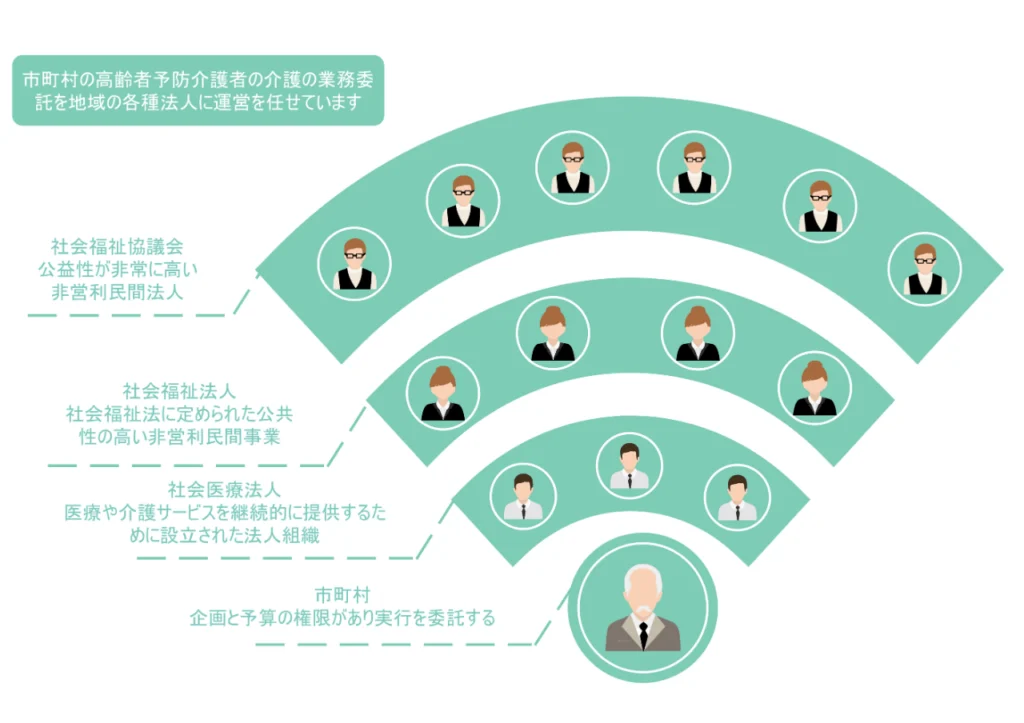

市町村には予算と企画の権限がありに暮らす介護予防者の予防施策や高齢者施策などの運用を地域の各種法人に運営を委託していますがその構造の理念とは

委託者と介護施策実行の運営主体とを切り離した意義とは

公平性と透明性の確保

市町村が直接サービスを運営すると、「行政が自分で決めて自分で実施する」構造になり、恣意性や不透明さが生じやすい。

委託により、市町村は「ルールづくり・予算配分・監督」に専念でき、サービス選定は透明な契約関係で行われる。

多様性と柔軟性の確保

民間や法人が参入することで、多様なサービス形態(デイ、訪問、予防プログラム、地域活動など)が実現。

市町村直営だと「画一的サービス」になりやすいが、委託によって地域特性に応じた柔軟な運営が可能になる。

専門性の活用

社会福祉法人・医療法人などは、現場経験や専門職のネットワークを持っている。

市町村が直営するよりも、専門職能を生かした質の高い支援を展開できる。

財政と制度運営の効率化

高齢化に伴う需要増を行政が直営で全て担うのは財政的にも人材的にも困難。

運営を法人に委託することで、行政は制度設計と財源管理に集中でき、運営コストも分散される。

利用者主体(契約制度)との親和性

介護保険は「措置」から「契約」に転換した制度。

市町村が運営主体であれば「行政にお願いする」措置的発想が残りやすい。

運営を切り離すことで、利用者が 「自分で選ぶ主体」 であることを明確にできます。

市町村=審判・ルールメーカー 法人=プレイヤー(現場)

に分けることで、公平な競争と質の向上を同時に実現している、という構造です。

「予防ケアプラン作成の依頼」をご相談ください

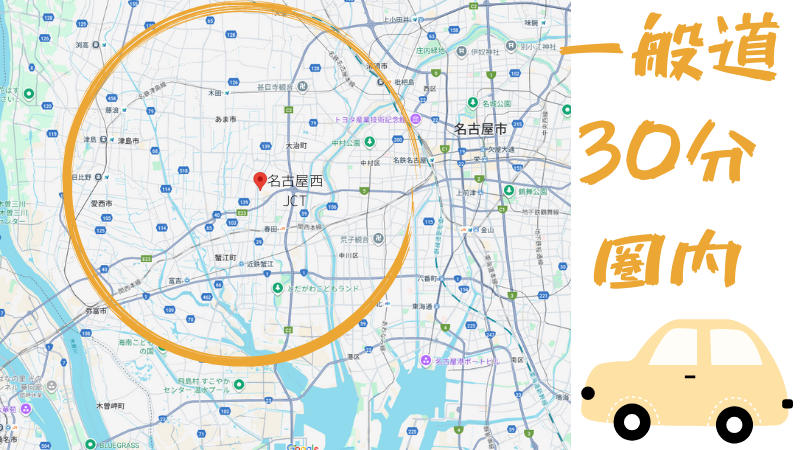

地域に根ざしたきめ細やかな支援

当事業所は、名古屋市内の地域特性や住民の暮らしをよく理解し、一人ひとりに寄り添った支援を大切にしています。

単立ケアマネジャーならではの小回りの利く体制で、予防ケアプランを柔軟かつ迅速に対応いたします。

専門性と継続的なフォローアップ

豊富な経験と専門的知識を活かし、介護予防計画書の作成から見直しまで一貫してサポートします。

ご利用者が安心して自立した生活を続けられるよう、計画の実効性と継続性を重視しています。

地域ネットワークとの連携強化

医療機関、介護サービス事業所、ボランティア団体などと積極的に協力し、地域包括支援の一翼を担っています。

支援センターと共に、より効果的な介護予防支援を実現してまいります。