名古屋市では「いきなり個別避難計画書を本人に書いてもらう」のではなく、まず協力してくれる事業所との体制づくり → 本人への意向確認 → 計画書作成 という流れになっています。

1. 誰が協力するのかを決める

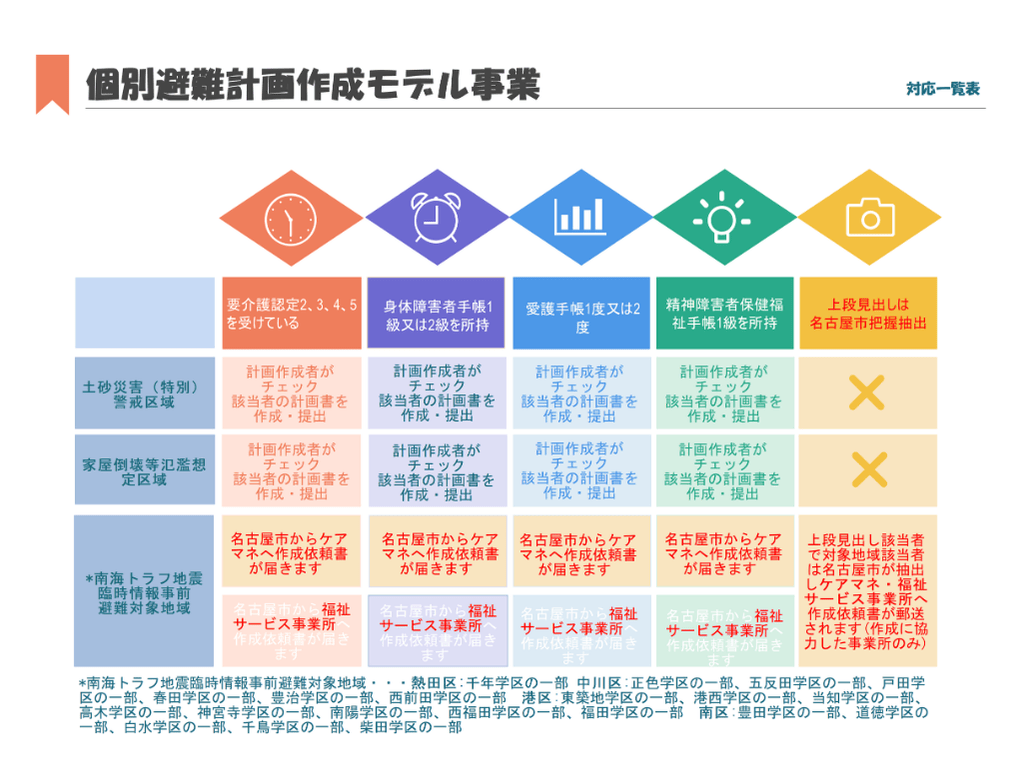

- 名古屋市は、地域包括支援センターや介護サービス事業所(デイサービス、訪問介護、ケアマネ事業所など)に声をかけ、協力できる事業所を募ります。

- これは「平常時から顔の見える関係を作っておく」ためで、災害が起きた時に急に依頼しても動けないからです。

2. 市と事業所の役割分担をはっきりさせる

- 契約(協定)の中で、

- 市 → 名簿や対象者情報を提供(計画作成依頼書が郵送される)

- 事業所 → 本人との面談や計画作成に協力(ハザードマップ圏内の該当者がいれば計画を作成し提出する)

といった役割を明確にします。

- これにより、「誰がどこまでやるか」が分かり、責任の押し付け合いを防ぎます。

名古屋市の個別避難計画書の集団研修には2度ほど出席したのですがよく理解できていなかった「ある日」突然名古屋市からご利用者1名の個別避難計画作成依頼書が郵送されました。 そこから「なぜ名古屋市が該当者を抽出できたのか」また「ハザードマップに該当する範囲・適用の解釈」について興味が湧き追跡してようやく正しく理解することができました。名古屋市16区の様々なカテゴリーの避難場所の位置情報を一気にまとめたのもこの出来事が最初の動機でした。

3. 本人や家族が安心できる仕組みにする

- 行政と事業所が協力契約を結んでいると、本人や家族に「きちんとした公的な枠組みで動いている」という安心感を与えます。

- また、個人情報を扱うためにも、契約があることで 安心して情報を預けられる環境 が整います。

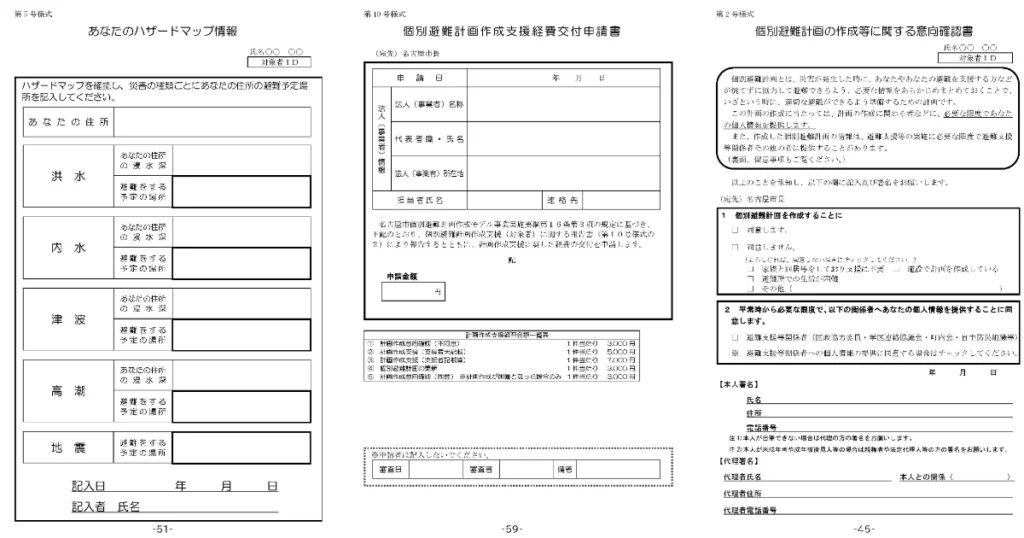

こちらをクリックすれば個別避難計画書に必要な書類を全てダウンロードすることができます。しかし実際に個別避難計画書を作成・提出したことで感じた実際の手続きの流れについての注釈や個別にPDFダウンロードができる仕掛けを今後こちらのサイトで説明したいと思います。