令和6年4月から「自然災害に備えた研修」を行うことが義務化されました

研修を行う意義

法的義務への対応

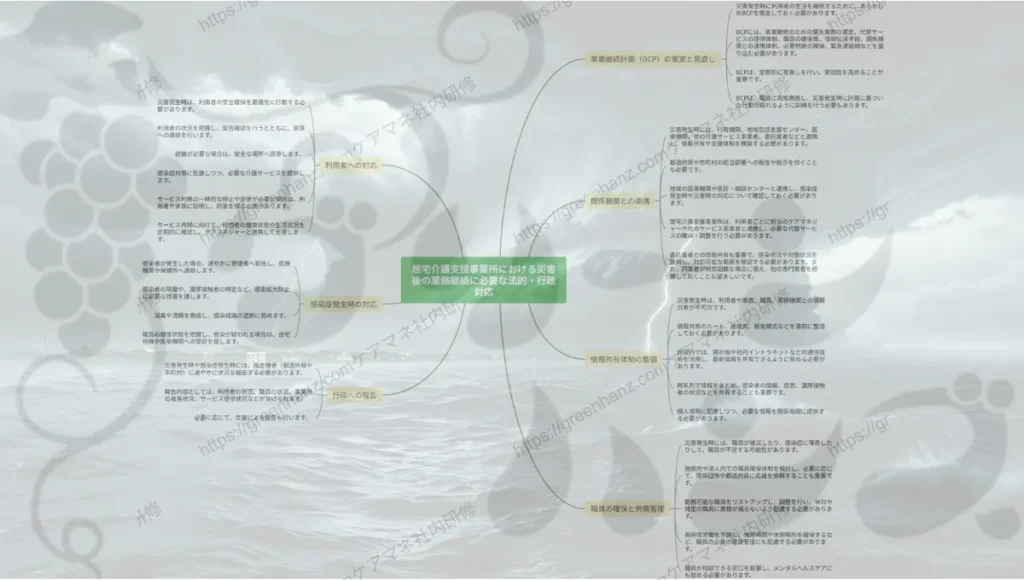

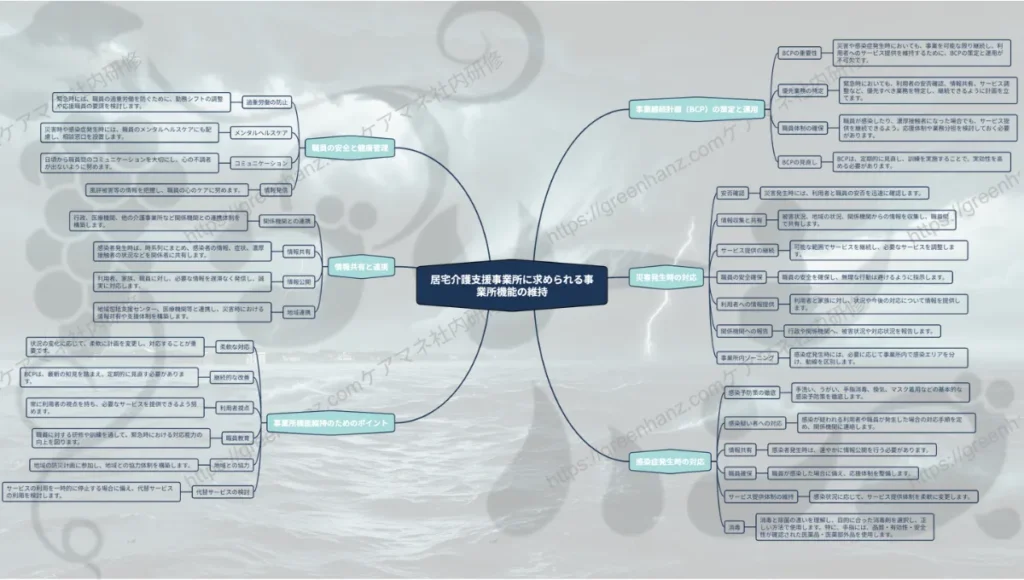

令和6年の制度改正で、すべての介護事業所に「業務継続計画(BCP)の策定・研修・訓練」が義務化されました。

利用者の生命・生活の保護

高齢者は災害時に最も被害を受けやすい層であり、避難や連絡の遅れが重大事故につながるため。

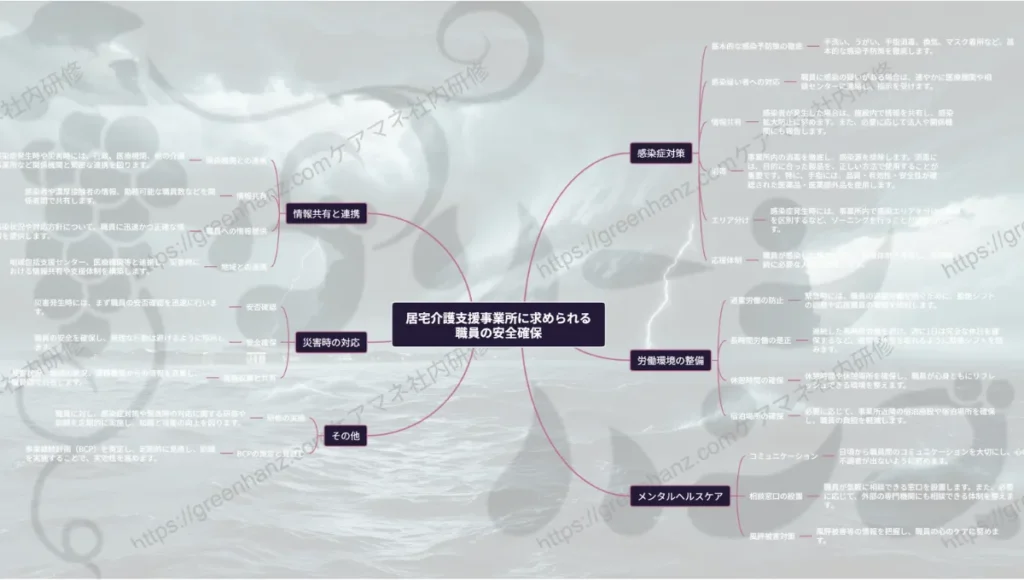

職員の防災意識の向上

研修を通じて「平時から準備しておく意識」を共有し、災害発生時に慌てず対応できるようにする。

事業継続と地域貢献

災害後もできる限りサービス提供を続け、地域の高齢者支援拠点としての役割を果たす。

研修のポイントとなる点

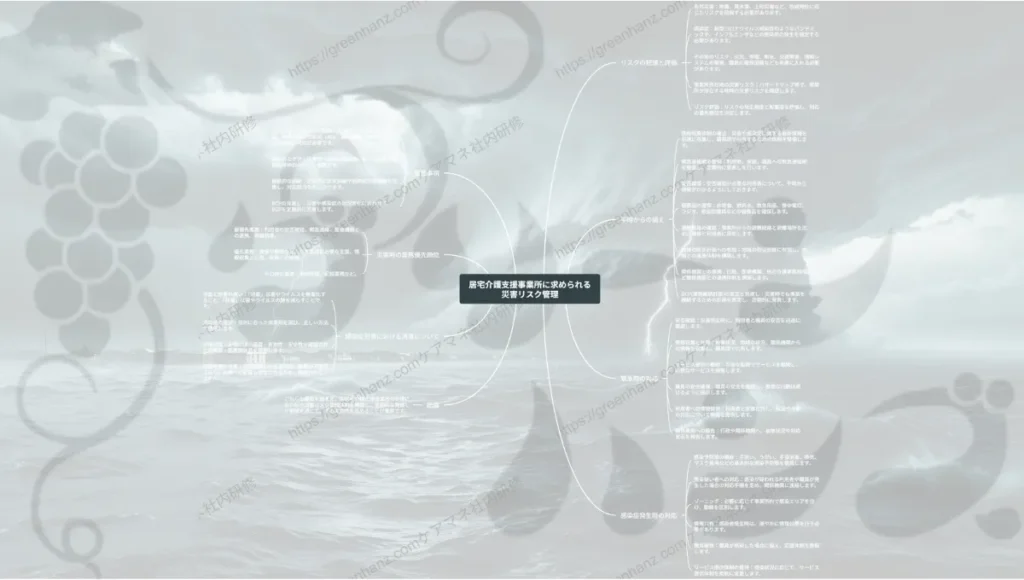

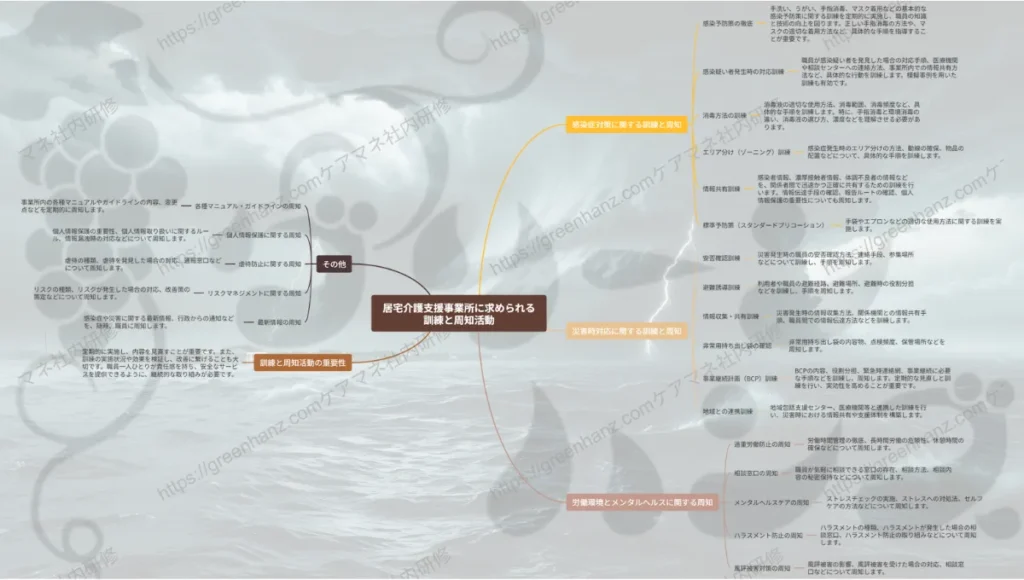

想定すべき災害の種類を学ぶ

- 地震、津波、風水害(台風・豪雨)、火災、停電、感染症流行など。

避難・誘導の基本手順

- 誰がどの利用者を誘導するか(役割分担)

- 避難経路・避難先の確認

- 車椅子や歩行困難者の避難方法

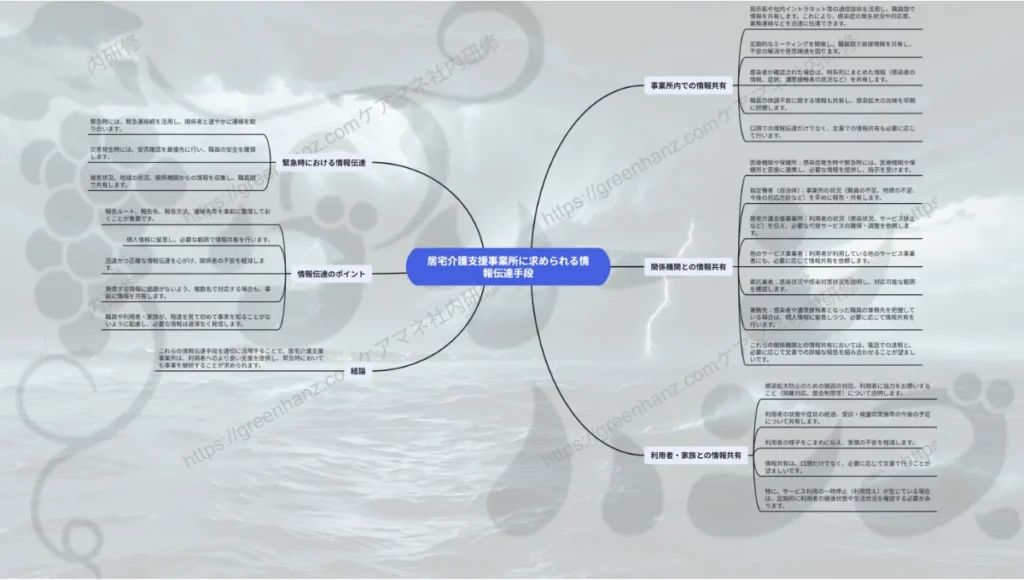

連絡・情報共有体制

- 職員同士の連絡手段(電話・LINE・災害用伝言ダイヤル)

- 家族への連絡ルール

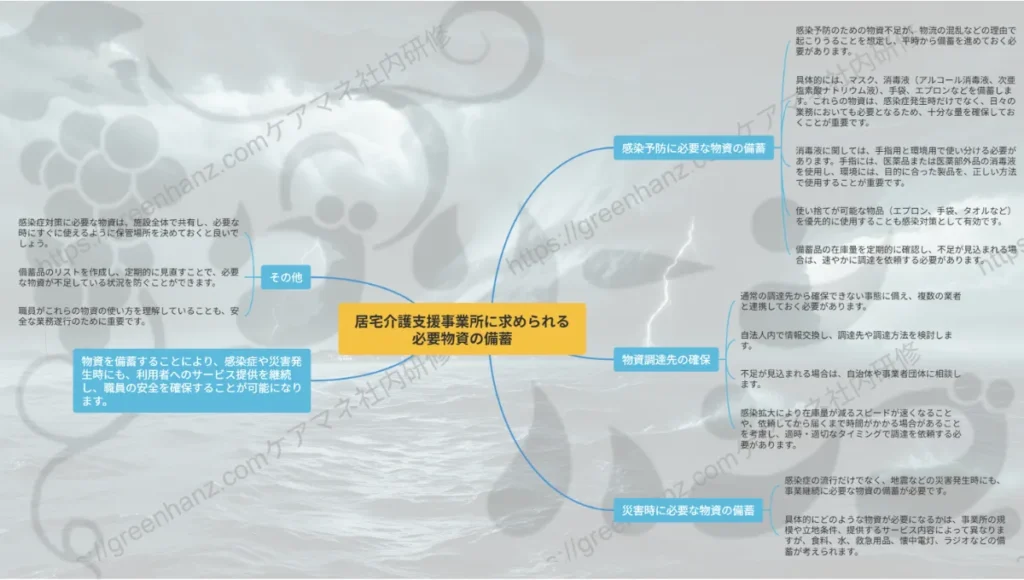

物資・ライフラインの確保

- 非常食・水・医療品・紙おむつ等の備蓄量の目安

- 停電時の対応(発電機や簡易トイレの使い方)

BCPに基づく訓練との連動

- 机上訓練(シナリオをもとに想定対応を検討)

- 実地訓練(避難経路の確認・物資の取り出し)

職員と利用者の心のケア

- 災害時は不安・混乱が強まるため、声かけや安心感の提供も重要。