令和6年4月から「高齢者虐待防止の研修」を行うことが義務化されました

研修を行う意義

法的義務の履行

介護保険法に基づき、すべての介護事業所は高齢者虐待防止の体制整備と職員研修が義務化されました。

虐待の未然防止

職員が「虐待」に該当する行為の範囲を正しく理解し、日常のケアの中で無意識に起こるリスクを減らすことができます。

倫理意識の向上

「利用者の尊厳を守る」という介護の基本理念を再確認する場になります。

早期発見と対応力の強化

虐待の兆候やリスク要因を職員全員が共有することで、早めの対応や関係機関への通報につなげられます。

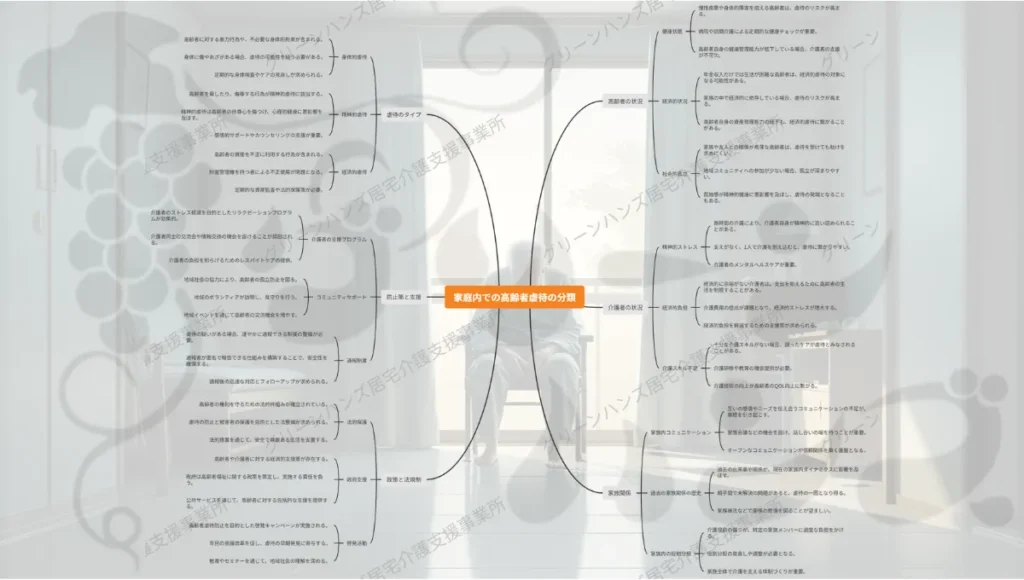

研修のポイントとなる点

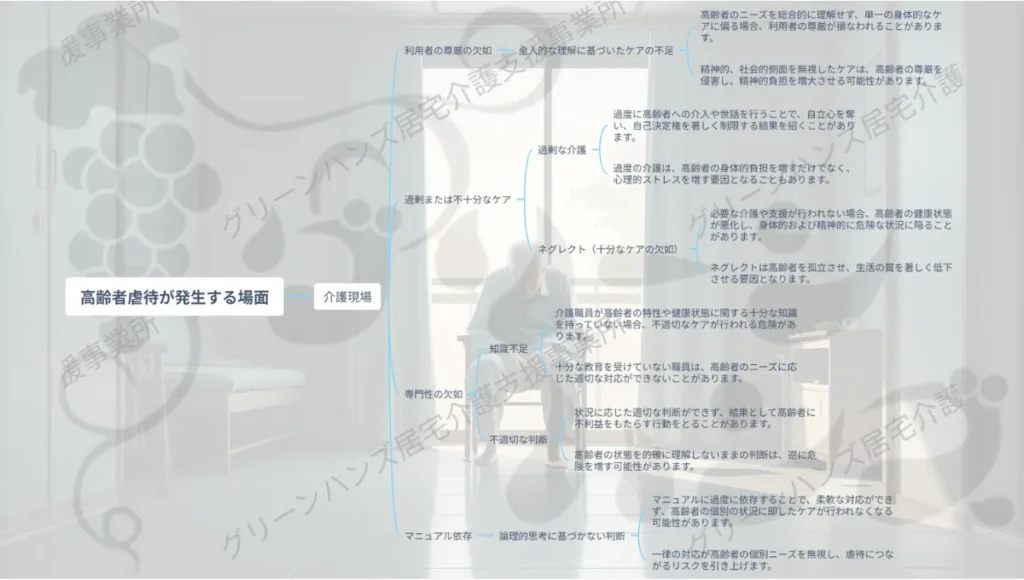

虐待の定義と種類を明確に理解する

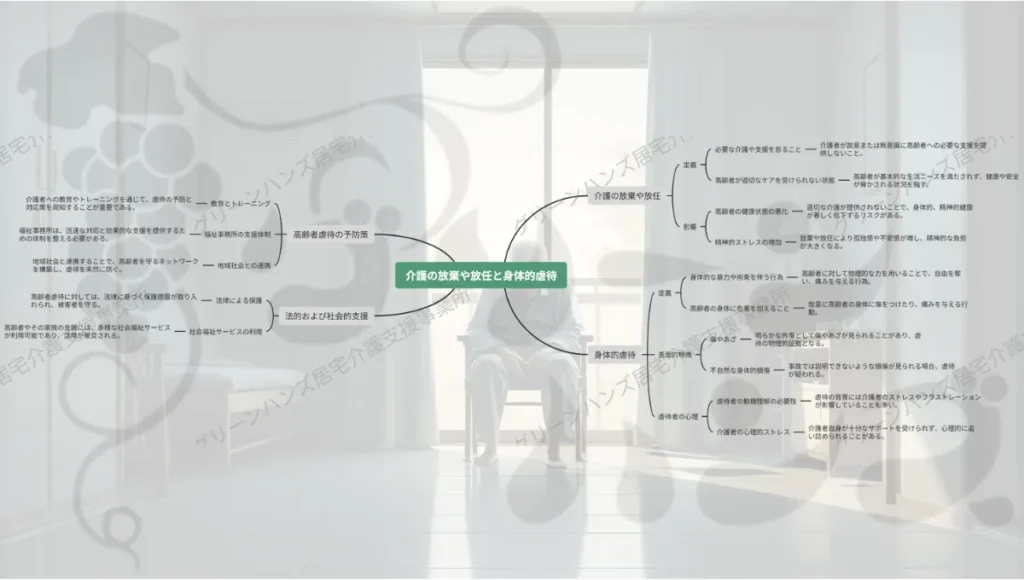

- 身体的虐待

- 精神的虐待

- 介護・世話の放棄(ネグレクト)

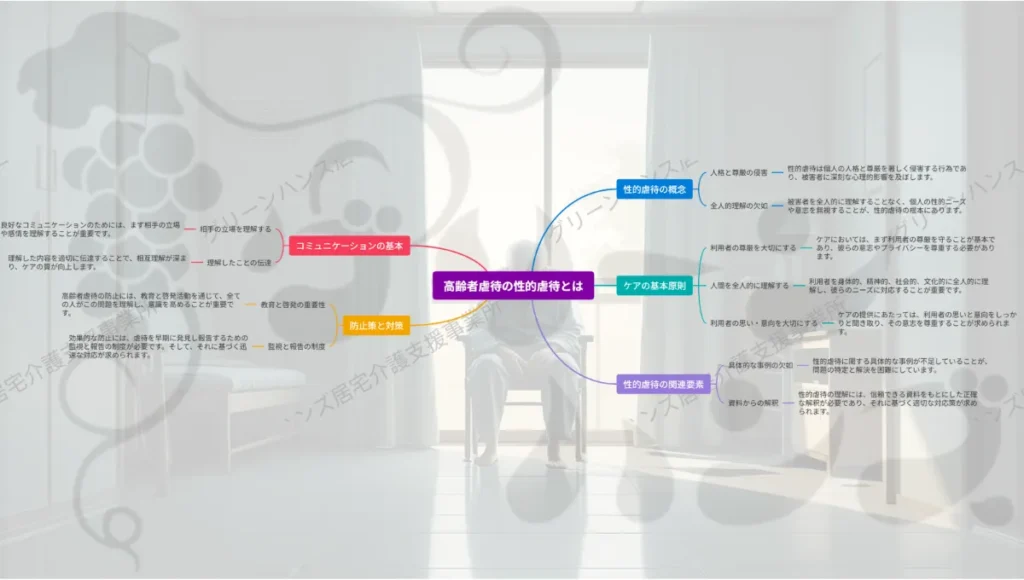

- 性的虐待

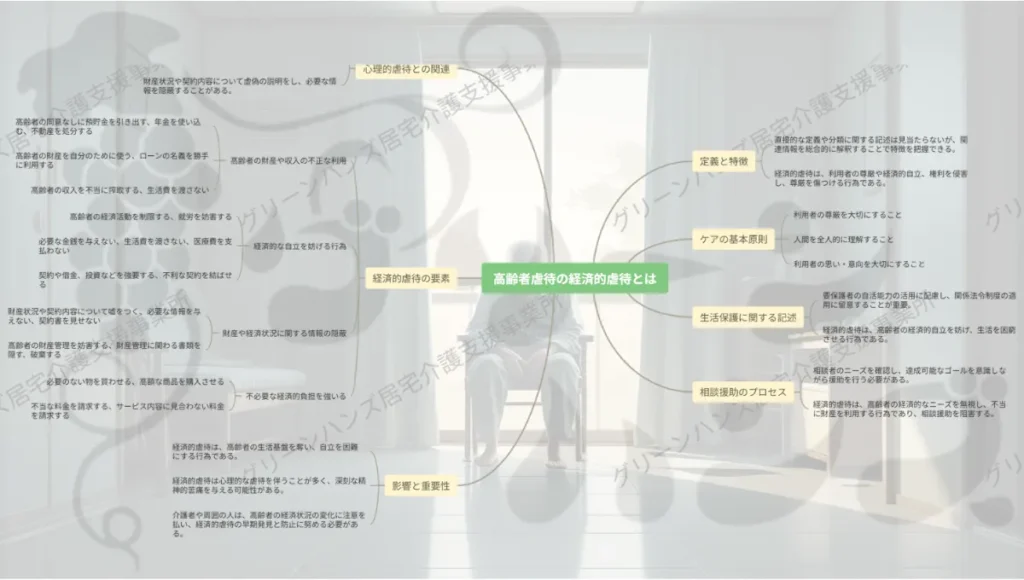

- 経済的虐待

虐待のグレーゾーンを学ぶ

- 「しつけのつもり」「効率化のため」と職員が思っていても、利用者にとっては虐待にあたるケースがある。

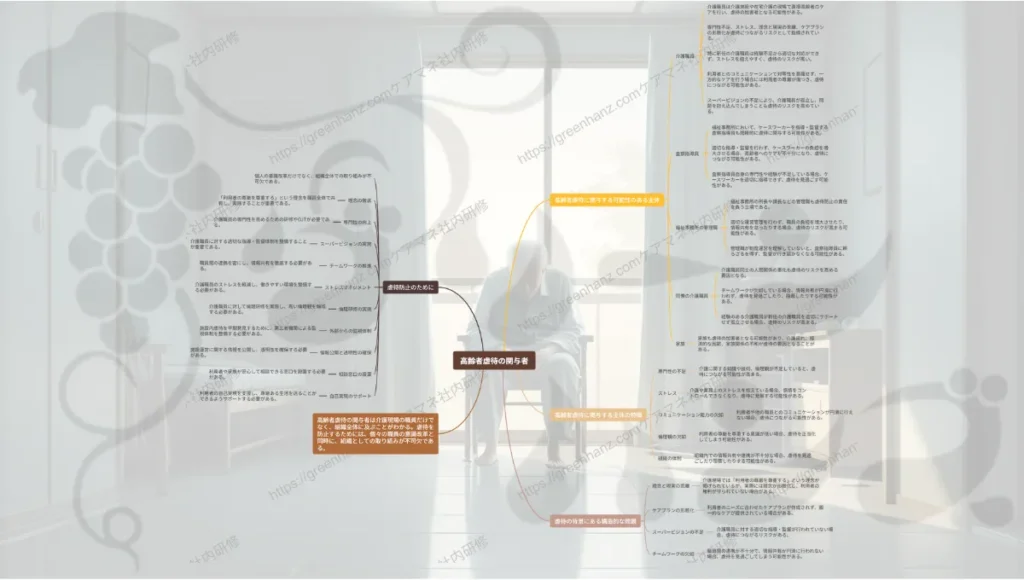

虐待を生む背景の理解

- 職員のストレスや人員不足

- 利用者の認知症による行動・心理症状(BPSD)

- 家族介護者の孤立や疲弊

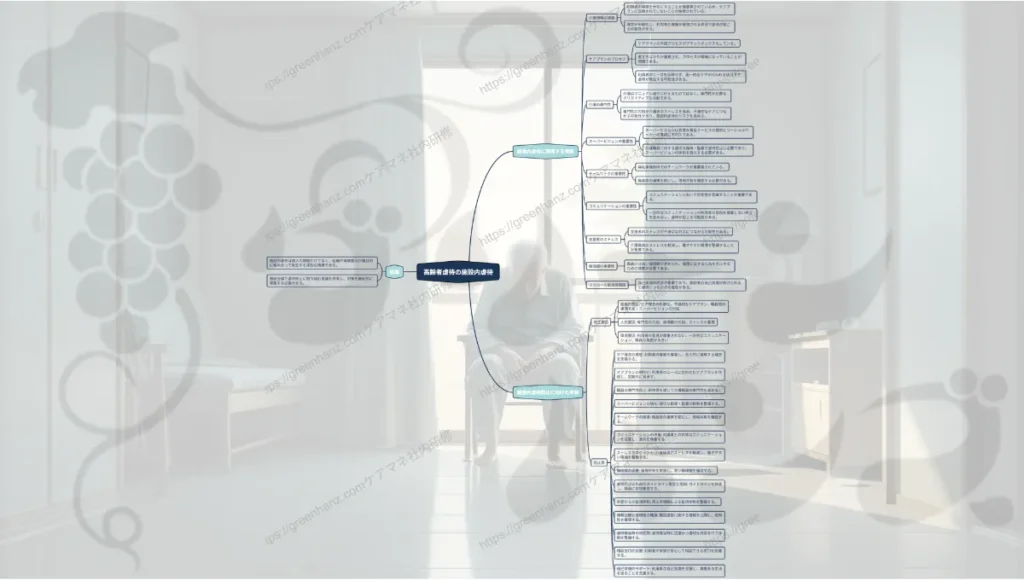

具体的な対応フローを知る

- 虐待が疑われる場合の相談先(事業所内の責任者 → 市区町村の高齢者虐待防止担当課など)

- 記録・報告・通報のルール

職員のセルフケアや相談体制

- 虐待防止には、働く側のストレスマネジメントや相談窓口の整備も不可欠。