自分に合ったケアマネジメントを選び取るためには、ご利用者ご自身が主体的に「見ること」と、ケアマネージャーが適切に「見せること」の両方が重要であると感じております。

現場では、何となくの流れでケアプランが出来上がってしまったように思える経験もあり、その時に「いまの介護の形がどのような根拠に基づいて成り立っているのか」という問いが浮かびました。その疑問に向き合うため、数多くの研修において自らの体験を振り返り、グループディスカッションを通して深めていくことがあります。これが「事例研修」と呼ばれるものであり、介護をサイエンスとして学び直す大切な場となっています。

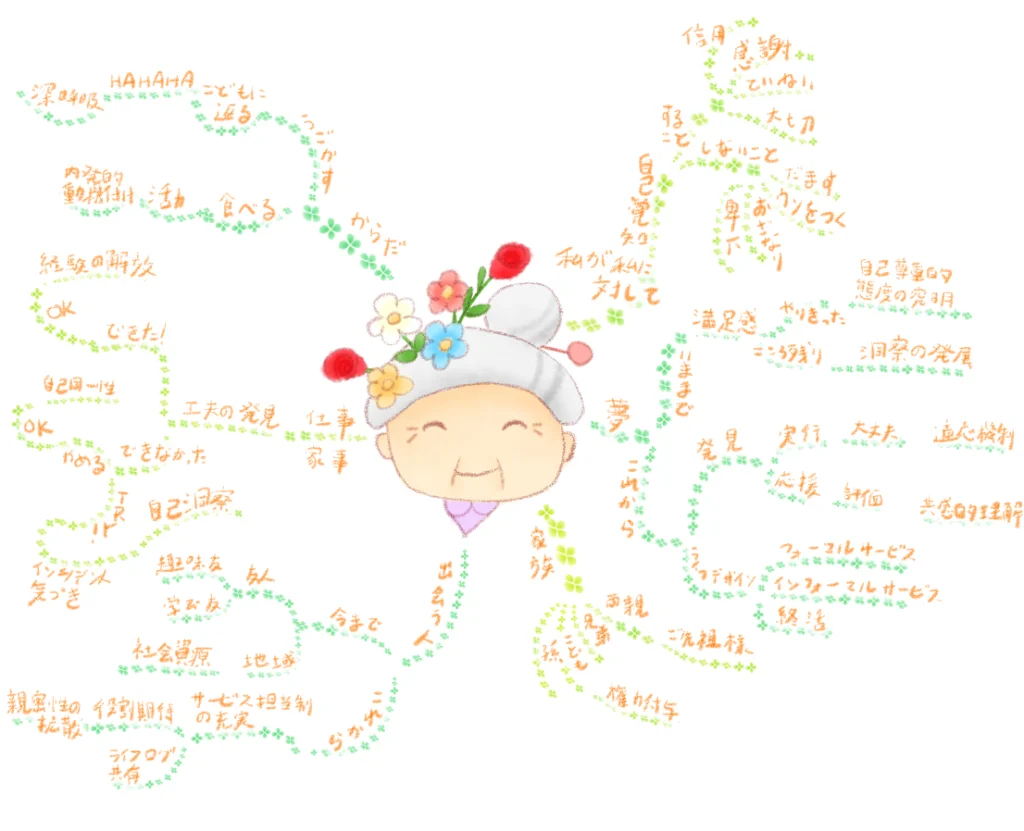

自らが作成するケアプランには、知らず知らずのうちに自分のパーソナリティが反映されます。得意分野や不得意分野によってアプローチが変化し、まったく異なる形のプランが生まれることもあります。それは一見「ニーズ」と見える場合もありますが、実際には純粋に自分自身の人格や価値観に深く関わる課題であることもあります。だからこそ、自分の特性や性質を理解し、相手に応じて多様な病態やモードを柔軟に使い分けること、思考ツールというものさしを持つことが大切であると学びました。

さらに、多様な思考ツールを身につけることで、物事を多角的に解釈し分析する力が養われます。同時に、ケアプラン作成を一つの商業的な営みとして捉え、自分がどのような道具を持ち、どのような目的達成を目指しているのかを「見せる」姿勢もまた重要であると強く感じました。

ご利用者のニーズを丁寧に抽出し、その目的に沿ったサービスを提供できる人たちをつなぎ合わせ、一つの計画を「商品」として形にすることは、ケアマネージャーの「商業行為」であると考えております。通常「商業」はビジネスbusinessと訳されますが、福祉の仕事においてはやや硬質に響くため、私はむしろ「コマースCommerce」という呼び方の方が心に馴染むように感じます。ご利用者の満足感と、私たちが提供する商品をトレードするという意味合いにおいて、この言葉を用いております。

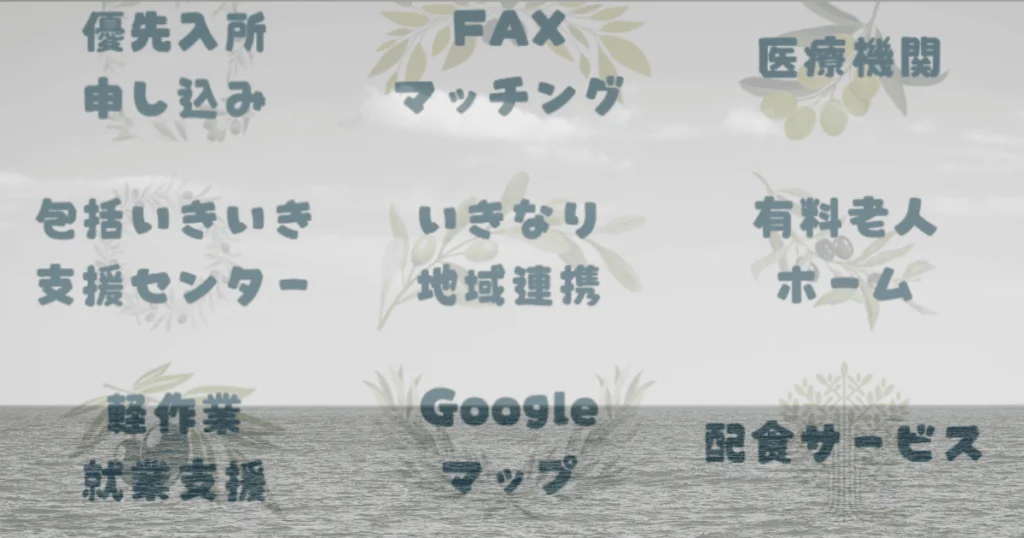

この「コマース」を自らどれだけ持っているのかを可視化することが必要だと考え、まずは九つのコマース項目に整理いたしました。もちろんこれ以上に多くのコマースが存在し、今後は追加や変更、入れ替えを行いながら常に更新していく予定です。ただし、コマースはあくまで目的を果たすための「道具」であり、その本質は「ありがとう」という一言に集約されるものだと思っております。

人間の営み以上に価値のあるものは、この世に存在しないのではないでしょうか。医療技術が高度に発展しても、最終的に人が人を癒し、人が人を治すという営みが医療の現場で続けられてきました。介護においても同じく、人が人を支え、人が人を語り継いでいくことに変わりはありません。文明が進歩しても、私たちは「にんげん」であることを手放すことはできないのですから。

人と人がつながり、人と人が結び合う。そこに「人がいる」という安心を大切にしながら、これからも歩んでまいりたいと考えております。